في تاريخ الأمم العظيمة يبرز قادة متفرّدون متميّزون، لا يكتفون بإدارة الحاضر، أو برسم ملامح المستقبل فحسب، بل يمتلكون رؤيةً ثاقبةً تدرك أن استدامة النهضة مرتبطة بصلابة الجذور.

وفي طليعة هؤلاء القادة الذين أعادوا صياغة الوعي الجمعيّ بالهوية الوطنية السعودية، مؤمنًا بأن التاريخ ليس مجرد أرشيف للوقائع الماضية أو المنسية، بل هو كائن حيّ، وهوية تُصان، وذاكرة تُستعاد، لتكون القاعدة الصلبة التي يُبنى عليها الغد؛ يقف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله).

ومن هنا فإن لقب “أمير المؤرخين”، الذي أطلقه الأكاديميون على الملك سلمان وقت تسنّمه إمارة الرياض، لم يكن لقبًا تشريفيًّا صِرفًا، بل هو انعكاس لمسيرةٍ امتدّت لعقود من القراءة الفاحصة والتحقيق العلميّ الدقيق؛ فالملك يتعامل مع الوثيقة التاريخية بروح الباحث المدقّق الذي لا يقبل المعلومة على علّاتها، بل يراجع التفاصيل، ويحرِص على سلامة السردية الوطنية قبل اعتمادها، مجسِّدًا اهتمامه بالتاريخ والمؤرخين.

هذا الاهتمام هو ما جعل من مكتبته الخاصة واحدةً من أكثر المكتبات التاريخية ثراءً في العالم، فهي ليست رفوفًا للكتب، بل مختبرًا فكريًّا تولّدت فيه قناعاته بأن الدولة السعودية ليست طارئةً على الجغرافيا، بل هي ضرورة تاريخية لإنقاذ المنطقة من الشتات والتبعية.

هذا الشغف التاريخيّ والعمق المعرفيّ هما ما أدّيا إلى صدور أمره الملكي الكريم في يناير 2022م باعتماد يوم 22 فبراير يومًا للتأسيس، في خطوة صحّحت مسار الوعي التاريخي، وأكّدت أن الدولة السعودية ضاربةٌ في عمق الزمان لأكثر من ثلاثة قرون، بدأت منذ أن تولّى الإمام محمد بن سعود مقاليد الحكم في الدرعية عام 1139هـ/ 1727م.

وبالاستناد إلى فلسفة الملك سلمان الفكرية، وتحديدًا ما تضمّنته كلمته المشهورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فإن بزوغ فجر الدولة السعودية الأولى لم يكن حدثًا سياسيًّا عابرًا، بل كان ميلادًا لمنهج، وتحالفًا فريدًا بين المبدأ والقوّة؛ فلقد أدرك الإمام المؤسس (محمد بن سعود) أن القوة بلا مبدأ هي استبداد زائل، وأنّ الحقَّ بلا قوّة هو ضعف ضائع؛ فجاء التأسيس ليقيم دولة “رسالة” جعلت من الدرعية منارةً للعلم، قبل أن تكون معقلًا للحكم.

هذا الربط بين العلم والحكم هو الجوهر الذي حافظ عليه الملك سلمان في إدارته للدولة، فقد جعل من البحث العلمي والتوثيق التاريخي ركيزتين أساسيّتين في بناء الشخصية الوطنية، مشدّدًا على أن الانفتاح على الحداثة لا يعني الانسلاخ من الأصالة، بل يعني تقديمها للعالم في أبهى حلّة عصرية.

وفي القراءة العميقة للملك سلمان يتجلّى مفهوم “الأمن” واحدًا من أعظم ثمار ذلك التأسيس. فقد استعرض (أيّده الله) حال الجزيرة العربية قبل عام 1139هـ/ 1727م، حين كانت مرتعًا للفوضى والتشتّت، وتعاني تنازعًا مريرًا بين البلدان والقبائل، وغيابًا تامًّا للمركزية السياسية؛ وهو ما جعل طرق الحجّ والعهود التجارية في مهبّ الريح. فجاء ميثاق الاستقرار الذي عقده الإمام محمد بن سعود ليضع حدًّا لقرون من التمزّق والضياع، معيدًا للجزيرة العربية هيبتها كمركز ثقل إسلاميّ وعربيّ.

إن الاحتفاء بيوم التأسيس هو في جوهره احتفاء بهذا الأمن الذي نرفل فيه ظلاله الوارفة اليوم، والذي بفضله انطلقت مشروعات رؤية 2030 كأغصان يانعة في تلك الشجرة التي غُرست في تراب الدرعية.

كما وضع الملك سلمان النقاطَ على الحروف بتأكيده أن منهج هذه الدولة هو “الوسطية” المستمدّة من الكتاب والسنّة، وهي الأصالة التي جعلت من المملكة ذات ثقلٍ عالميّ يحترم الجميع، وقادرةً على الانفتاح على العصر بذكاء، دون أن تنفصل عن قيمها الإسلامية والعروبية الصافية؛ وهو ما يفسّر الاحترام الكبير الذي تحظى به المملكة في المحافل الدولية، بوصفها دولةً تحترم موروثها، وتصنع مستقبلها.

ولم يتوقّف دعم الملك سلمان عند التنظير الفكري، بل تجسّد في رعاية مؤسسية فائقة، فقد منح “دارة الملك عبدالعزيز” ثقلًا استراتيجيًّا، موجّهًا إياها بالتحوّل من مركز للأرشفة التقليدية إلى “بيت خبرة” عالميّ، ومنصّة رقميّة متطوّرة تفتح أبوابها للمؤرخين والباحثين من شتى بقاع الأرض.

وبنظرة ثاقبة نحو صون التراث من الاندثار، أسس (حفظه الله) “مركز الملك سلمان لترميم الموادّ التاريخية”، الذي غدا اليوم حصنًا تقنيًًا وفنّيًًا لإنقاذ المخطوطات والوثائق النادرة التي كانت مكتنزَةً في البيوت والمكتبات الخاصة، ومعالجتها بأحدث التقنيات الكيميائية، لضمان استمراريتها لقرون قادمة.

لقد شمل هذا الدعم المادي والمعنوي أيضًا تتبُّع الوثائق السعودية في الأرشيفات الدولية؛ من لندن إلى باريس وإسطنبول؛ فقد وجّه الملك سلمان بجمع وترجمة كل ما كتبه الرحالة والمستشرقون والقناصل عن تاريخ المملكة العربية السعودية، لتقديم رواية (سردية) وطنية شاملة تستند إلى تعدّد المصادر ودقة التحليل، وهو ما جعل التاريخ السعودي اليوم يُدرَّس في جامعات العالم بمصداقية عالية.

وفي هذا السياق، تبرز جهود خادم الحرمين الشريفين في دعم المراكز البحثية التي تُعنى بتراث الأسر والقبائل، ليس من باب التفاخر بل لترسيخ نسيج اجتماعي واحد يلتف حول راية واحدة، مؤكدًا أن الجميع شركاء في التأسيس وشركاء في البناء.

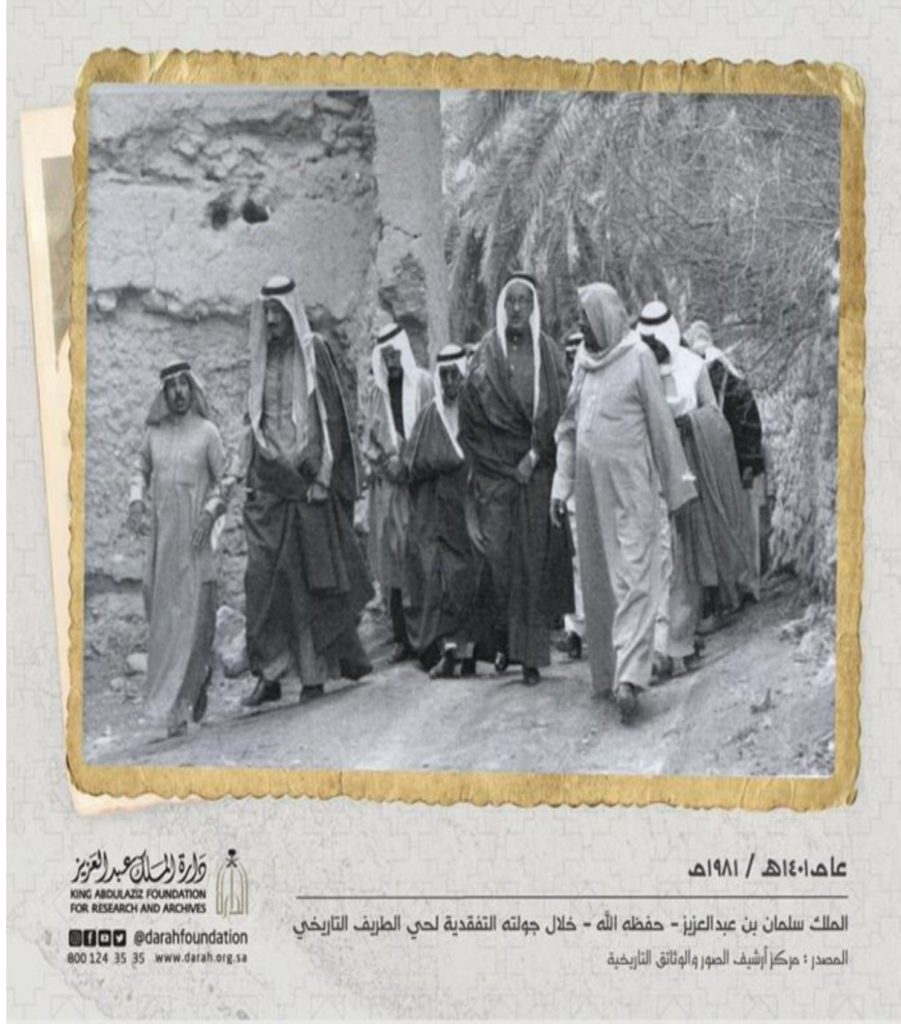

وتبقى الدرعية، وتحديدًا حيّ “الطريف”، المسجّل ضمن مواقع التراث في “اليونسكو”، هي الشاهدَ الحيَّ على هذه الملحمة.

فلم يُرِدْ الملك سلمان للطريف ولا للدرعية أن تكون موقعًا أثريًّا صامتًا يحكي عن الماضي بلغة الأطلال، بل أرادها رمزًا متجدّدًا يضجّ بالحياة، ويحكي قصة كفاح مستمرّ لإرساء العدل والسيادة. وتحت رعايته السامية المباشرة تحوّلت دارة الملك عبدالعزيز إلى حارس أمين لهذا الإرث، فأخذت تجمع الشتات الوثائقي من أقصى الأرض لتضعه بين يدي الباحثين والأجيال الناشئة، مؤكّدًا أن الحجر في الدرعية ليس مجرد طين مجفّف، بل هو صفحات ثريّة من العزّ والكرامة؛ فالمباني الطينية في الدرعية ليست مجرد حجارة، بل هي شواهد على مرحلة انتقالية كبرى في تاريخ الشرق الأوسط، ففيها ولدت أول دولة وحدة حقيقية في العصر الحديث على أرض الجزيرة العربية.

وقد حرص الملك سلمان، عبر ممارسته النقدية للتاريخ، على تبيان أن التأسيس عام 1139هـ/ 1727م كان استجابة لحاجة ملحّة للاستقلال السياسي والاقتصاديّ، بعيدًا عن التدخّلات الخارجية التي كانت تتقاذف المنطقة.

إن مدرسة الملك سلمان التاريخية تتجلّى في قدرتها على الموازنة بين “الوطنية” و”العلمية”؛ فهو لا يكتب التاريخ كعاطفة فحسب، بل يرتكز على الوثيقة والبرهان، محاجِجًا بالدليل القاطع على شرعية هذا الوجود واستمراريته.

إن الرؤية التاريخية للملك سلمان هي “البوصلة” التي تذكّر الأجيال بأن الأمة التي تعرف بداياتها هي الأقدر على صناعة مستقبلها بثقة. ففي عهده الزاهر تحوّل التاريخ إلى طاقة إلهام، وقوة ناعمة تعزز الانتماء، وتحصّن الهوية ضد تيارات العولمة الجارفة، ليظلّ يوم التأسيس قصة كفاح لا تنتهي، بل تتجدّد في ظلّ قيادة تدرك أن من يملك جذرًا عميقًا يملك مستقبلًا ساميًا وعظيمًا؛ وهذا ما نراه اليومَ في اعتزاز المواطن السعودي بهويته، وارتدائه أزياء أجداده في المناسبات الوطنية بزهوٍ ينمّ عن تصالُحٍ تامٍّ بين التاريخ واللحظة الراهنة.

ويتجلّى هذا الدعم الثقافيّ أيضًا في تبني مشروعات نوعية كبرى، مثل: “برنامج العناية بالمساجد التاريخية”، الذي لم يكن عملية ترميم إنشائية فحسب، بل كان إعادة إحياء للمراكز العلمية والروحية التي انطلقت منها دعوة التوحيد والوحدة. لقد حرص خادم الحرمين الشريفين على أن تُرمّم هذه المساجد بموادّ بنائها الأصلية وبطرق البناء التقليدية، لتبقى شواهدَ على بساطة البدايات وعظمة المقاصد.

كما أطلق الملك سلمان (رعاه الله) “جائزة ومنحة الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية”، التي أحدثت حراكًا أكاديميًّا متفرّدًا، ودفعت بالباحثين الشباب نحو التنقيب في بطون المخطوطات، واستنطاق النقوش الصخرية؛ وهو ما أدّى إلى اكتشافات أثرية وتاريخية غيّرت كثيرًا من المفاهيم السائدة عن عراقة الاستيطان البشريّ والسياسيّ في المملكة.

كما أن هذه الرعاية الشاملة جعلت من التاريخ مادّةً حيةً تدخل في صناعة القرار، وفي صياغة المناهج التعليمية، وفي بناء الصورة الذهنية للمملكة أمام العالم، كدولة تستند إلى إرثٍ حضاريّ يمتدّ لآلاف السنين قبل تأسيسها السياسي، وتتوّج بهذا الكيان السعودي الراسخ.

وفي سياق متّصل يبرز دور الملك سلمان في توثيق “تاريخ العواصم”، فقد كان للدرعية (العاصمة الأولى) وللرياض (العاصمة المعمورة) نصيب الأسد من اهتمامه؛ فأولى الدرعية اهتمامًا تاريخيًّا تمثّل في الترميم، والإتاحة السياحية، وإدخالها ضمن مواقع التراث العالمي لدى اليونسكو، حتى استعادت الدرعية بريقها كمنطلق للدولة.

وأما الرياض التي شهدت انطلاقة الملك عبدالعزيز لتوحيد المملكة، فقد نالت من العناية ما جعلها عاصمة عالمية لا تفقد هويتها النجدية الأصيلة. هذا التوازن بين العاصمتين في ذهن الملك سلمان يعكس فهمه العميق لمراحل الدولة السعودية؛ فالدولة الأولى هي الجذور، والدولة الثانية هي الصمود، والدولة الثالثة هي الوحدة والتمكين. لقد استطاع الملك سلمان أن ينسج هذه المراحل في سردية واحدة متّصلة، تمنع أي انقطاع في الذاكرة الوطنية، وتجعل من يوم التأسيس واليوم الوطنيّ وجهين مشرقين لعملة واحدة هي “السيادة السعودية”. وبفضل هذا النهج، أصبح لدى المواطن السعودي وعي بأسماء الأئمة والقادة الذين قدموا تضحياتهم ودماءهم منذ ثلاثة قرون؛ وهو ما عمّق من روح الولاء والانتماء للأسرة المالكة، ولتراب هذا الوطن الغالي.

وفي “هندسة الوعي” اعتمد منهج الملك سلمان أيضًا على دعم الفنون والآداب المرتبطة بالتاريخ، فشجّع العرضة السعودية، والقصائد النبطية التي تؤرّخ للوقائع، والاحتفالات التقليدية التي تعيد إحياء الأسواق القديمة، وسباقات الهجن والفروسية. كلّ هذه العناصر لم تكن مجرد ترفيه فقط، بل هي “أوعية ثقافية” تحمل في طياتها قيم الفروسية، والكرم، والشجاعة، التي كانت ركيزة التأسيس.

وتحت إشرافه (حفظه الله) سُجِّل عدد من هذه العناصر في قوائم التراث العالمي لدى اليونسكو، لتصبح مِلكًا للبشرية جمعاء؛ وهو ما عزّز من القوة الناعمة للمملكة، وأظهر للعالم مدى ثراء الثقافة السعودية وتنوّعها.

لقد أثبت الملك سلمان للعالم أن القائد العظيم هو من يحمل شعبه نحو المستقبل، دون أن يترك يد أجداده، وأن التطوّر لا يعني التخلّي عن الجذور، بل هو الثمرة التي لا تنمو إلا في تربة تاريخية خصبة وضاربة في عمق الأرض.

ونحن نتأمّل في مسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز، نجد أننا أمام “موسوعة وطنية ثريّة نشطة”، فلم يغب التاريخ يومًا عن خطاباته ولا لقاءاته بالملوك والرؤساء. كان دائمًا يستشهد بالتاريخ ليؤكّد ثبات المواقف السعودية، وليبيّن أن هذه الدولة قامت لتبقى، وأنها قادرة على مواجهة العواصف بفضل تلاحم القيادة والشعب.

إن “يوم التأسيس” هو الهدية الكبرى التي قدّمها الملك سلمان للأجيال القادمة، ليعرفوا أن بلادهم لم تبدأ من فراغ، وأن خلفَ هذا الاستقرار والرخاء الذي ينعمون به اليوم ثلاثة قرون من التضحيات والعمل الدؤوب. وسيظلّ الملك سلمان بن عبدالعزيز في ذاكرة السعوديين والتاريخ هو القائد الذي أنقذ الذاكرة الوطنية من النسيان، وجعل من التاريخ السعودي مبعثًا للفخر، ومحرِّكًا للبناء، مؤكّدًا أن جذورنا في الدرعية، وأغصاننا في الفضاء، وطموحنا لا حدود له، في ظلّ قيادة حكيمة تدرك أن من يملك جذرًا عميقًا، يملك مستقبلًا ساميًا وعظيمًا.

إن الامتداد الزماني الذي كرّسه خادم الحرمين الشريفين في الوجدان الوطني يتجاوز مجرد سرد الوقائع، ليشمل استنطاق الرموز الثقافية والمادية.

وقد حرص الملك سلمان، عبر ممارسته النقدية للتاريخ، على تبيان أن التأسيس عام 1139هـ/ 1727م كان استجابة لحاجة ملحّة للاستقلال السياسي والاقتصاديّ، بعيدًا عن التدخّلات الخارجية التي كانت تتقاذف المنطقة آنذاك.

هذا الوعي هو ما جعل من “يوم التأسيس” محطة لتكريس قيم الصمود؛ فالناظر في سيرة الأئمة والملوك يجد أن الإصرار على البقاء كان سمة ملازمة لهذه الدولة المباركة، التي كبت ثم نهضت، ثم كبت، فنهضت لتعود أقوى في عهد الملك عبدالعزيز، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر الذي نعيش فيه إعادة صياغة المجد برؤية طموحة تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وبصيرته، وتحت بصر ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، الذي وعى فكر والده، وأدرك منهجه؛ وها هو يجسّد روح الشباب بقلب يستحضر عبق التاريخ واستشراف المستقبل.

ختامًا فإن هذا الزخم المعرفيّ بالتاريخ هو ما منح “يوم التأسيس” هيبته، فقد تحولت الاحتفالات الشعبية من رقصات وأهازيج إلى رحلة استكشاف للذات الوطنية، يقودها ملكٌ مثقَّفٌ يدرك بوعيٍ أن الحفاظ على السيادة يبدأ من الحفاظ على الحقيقة التاريخية؛ لتظلّ المملكة العربية السعودية نموذجًا فريدًا للدولة التي تزاوج بين عراقة الماضي ووثبات المستقبل بصورة لا نظير لها في العالم المعاصر، حيث يقف التاريخ شاهدًا، والحاضر برهانًا، والمستقبل وعدًا لا يخلَف بالرفعة والازدهار والشموخ المستمرّ.

• باحثة في تاريخ الحديث والمعاصر